Abbiamo 23 visitatori e nessun utente online

Di chi è la colpa?

Nell’affannosa ricerca di una risposta tempestiva ed adeguata spesso si dimentica di valutare se la domanda è già in grado di aprire alla radicalità del problema. I fatti di Ischia, ultimi soltanto in ordine di tempo, sono anche gli ultimi eventi in cui il problema non è tanto la risposta quanto la domanda: sarà sufficiente stabilire chi è il colpevole? L’Uomo, la Natura, il caso, la sfortuna?

Nell’affannosa ricerca di una risposta tempestiva ed adeguata spesso si dimentica di valutare se la domanda è già in grado di aprire alla radicalità del problema. I fatti di Ischia, ultimi soltanto in ordine di tempo, sono anche gli ultimi eventi in cui il problema non è tanto la risposta quanto la domanda: sarà sufficiente stabilire chi è il colpevole? L’Uomo, la Natura, il caso, la sfortuna?

All’alba di sabato 26 novembre 2022 una colata rapida di fango interessa il versante nord dell’isola di Ischia. La nicchia di distacco è collocata in piena montagna, alle quote più alte del monte Epomeo. Il flusso detritico corre lungo il versante, si deposita nelle zone più pianeggianti giungendo fin sulla costa. Le scienze geologiche offrono, da tempo, indicazioni precise sugli inneschi di questi eventi.

Pubblichiamo il secondo Quaderno dell'Istituto Onorato Damen

Quando la mattina del 14 novembre 2019 sul sito dell’Istituto Onorato Damen abbiamo dato l’annuncio della scomparsa del nostro compagno Gianfranco Greco avevamo preso l’impegno di dedicargli in un prossimo futuro un ricordo adeguato alla sua statura di militante comunista. Pensiamo di mantenere fede a quell’impegno raccogliendo e pubblicando in questo secondo numero de “I Quaderni dell’Istituto Onorato Damen” alcuni dei suoi scritti più significativi. In questi anni senza Gianfranco la crisi del capitalismo si è aggravata ulteriormente e in maniera spaventosa, scaraventando nella fame e nella tragedia della guerra milioni di proletari. La pandemia da Covid 19 ha soltanto accelerato la crisi, la cui origine è da ricercare nelle contraddizioni del sistema capitalistico. Sono proprio queste contraddizioni che spingono la borghesia da un lato ad esasperare la produzione di capitale fittizio e dall’altro a spargere in ogni angolo del pianeta pestiferi odori di guerre e di morte.

Quando la mattina del 14 novembre 2019 sul sito dell’Istituto Onorato Damen abbiamo dato l’annuncio della scomparsa del nostro compagno Gianfranco Greco avevamo preso l’impegno di dedicargli in un prossimo futuro un ricordo adeguato alla sua statura di militante comunista. Pensiamo di mantenere fede a quell’impegno raccogliendo e pubblicando in questo secondo numero de “I Quaderni dell’Istituto Onorato Damen” alcuni dei suoi scritti più significativi. In questi anni senza Gianfranco la crisi del capitalismo si è aggravata ulteriormente e in maniera spaventosa, scaraventando nella fame e nella tragedia della guerra milioni di proletari. La pandemia da Covid 19 ha soltanto accelerato la crisi, la cui origine è da ricercare nelle contraddizioni del sistema capitalistico. Sono proprio queste contraddizioni che spingono la borghesia da un lato ad esasperare la produzione di capitale fittizio e dall’altro a spargere in ogni angolo del pianeta pestiferi odori di guerre e di morte.Marx capovolto

dalla rivista D-M-D' n°17

Recensione al libro di Massimo Mugnai “Il mondo capovolto.

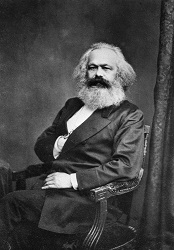

Il metodo scientifico nel capitale di Marx

Lo scorso anno è stato pubblicato per le Edizioni della Normale un agile e interessante libro del filosofo Massimo Mugnai dall’accattivante titolo “Il mondo capovolto. Il metodo scientifico nel capitale di Marx”. A fronte delle sue ridotte dimensioni è un libro molto denso e ricco di spunti di riflessioni che riprende e sviluppa temi già affrontati dall’autore in una vecchia pubblicazione edita dalla casa editrice Il Mulino nel lontano1984 dal titolo “Il mondo rovesciato. Contraddizione e valore in Marx”.

Lo scorso anno è stato pubblicato per le Edizioni della Normale un agile e interessante libro del filosofo Massimo Mugnai dall’accattivante titolo “Il mondo capovolto. Il metodo scientifico nel capitale di Marx”. A fronte delle sue ridotte dimensioni è un libro molto denso e ricco di spunti di riflessioni che riprende e sviluppa temi già affrontati dall’autore in una vecchia pubblicazione edita dalla casa editrice Il Mulino nel lontano1984 dal titolo “Il mondo rovesciato. Contraddizione e valore in Marx”.

In questo nostro mondo “capovolto”, immerso nella più grave crisi epocale del sistema capitalistico, aggravata dal persistere della pandemia da Covid 19, che generalizza su miliardi di individui condizioni di vita miserevoli, guerre e disastri ambientali, il libro di Mugnai non ha suscitato particolare interesse neanche tra gli addetti ai lavori. A rompere la quasi indifferenza solo una brevissima e neanche molto generosa recensione di Sebastiano Maffettone pubblicata da Il Sole 24 ore lo scorso mese di ottobre 2021. Chiariamo subito che il nostro interesse per il libro di Mugnai non è determinato da una condivisione di quanto sostenuto dal filosofo fiorentino, lontano anni luce dal pensiero di Marx e che in alcuni passaggi del libro, come avremo modo di vedere, vengono attribuite a Marx tesi che non trovano riscontro nelle sue stesse opere distorcendo di conseguenza il suo pensiero. Ci spingono ad occuparci dell’opera di Mugnai l’importanza degli argomenti trattati, convinti che attraverso una loro disamina si possa contribuire a cogliere, anche in quest’epoca in cui predominano le forme di appropriazione parassitarie più raffinate ed in cui la produzione di capitale fittizio si accompagna al parallelo processo d’impoverimento di miliardi di esseri umani, la validità della critica dell’economia politica di Marx. Noi pensiamo, a differenza di Mugnai, che Marx ci possa fornire, anche nel capitalismo del ventunesimo secolo, gli strumenti teorici e politici necessari al rilancio di un’alternativa comunista alle barbarie del modo di produzione capitalistico.

Lo Stato e i suoi organi di repressione al servizio del capitale contro i lavoratori

Da anni va avanti l’attacco durissimo della Procura di Piacenza contro i dirigenti e militanti del sindacalismo di base: Si Cobas e Usb. Che le istituzioni in generale siano al servizio della classe dominante a difesa dei rapporti di classe vigenti è cosa scontata. Tuttavia, colpisce l’accanimento, la pervicacia, il disegno prepotente, di isolare e screditare con accuse infamanti questi lavoratori. Si vuol fare credere che essi siano un manipolo di violenti dediti a utilizzare i loro compagni di lavoro allo scopo di ricavare benefici personali in termini di potere e denaro.

siano al servizio della classe dominante a difesa dei rapporti di classe vigenti è cosa scontata. Tuttavia, colpisce l’accanimento, la pervicacia, il disegno prepotente, di isolare e screditare con accuse infamanti questi lavoratori. Si vuol fare credere che essi siano un manipolo di violenti dediti a utilizzare i loro compagni di lavoro allo scopo di ricavare benefici personali in termini di potere e denaro.

Alcune considerazioni sul salario minimo

La direttiva europea sul salario minimo

L’accordo raggiunto in seno al Parlamento Europeo sui “salari minimi adeguati nell'Unione europea”[1] rappresenta, davanti al problema del crollo verticale dei salari, uno dei tentativi della borghesia di garantire almeno il minimo indispensabile per la sopravvivenza dei lavoratori negli Stati europei.

L’accordo raggiunto in seno al Parlamento Europeo sui “salari minimi adeguati nell'Unione europea”[1] rappresenta, davanti al problema del crollo verticale dei salari, uno dei tentativi della borghesia di garantire almeno il minimo indispensabile per la sopravvivenza dei lavoratori negli Stati europei.

«A differenza di quanto si è spesso sentito ripetere negli ultimi tempi, non si tratterà di un provvedimento che impone necessariamente all’Italia di adottare un valore espresso per ogni ora di lavoro, (ossia un importo predefinito per legge, per esempio: 8 euro all’ora) poiché la direttiva lascia liberi gli Stati che sono privi di un sistema legale che regoli la contrattazione collettiva. (come ad es. i paesi scandinavi) di adottare misure, ancora da definire in dettaglio, semplicemente dirette a promuovere la contrattazione collettiva nazionale»[2].

L’obiettivo principale di questa direttiva è ricercare una maggiore uniformità delle politiche salariali nell’Unione, e garantire almeno livelli minimi di sussistenza ai venditori di forza lavoro.