Abbiamo 54 visitatori e nessun utente online

La natura della crisi ambientale è tutta dentro al capitalismo

È quello che noi leggiamo dalla quasi irreversibile crisi climatico-ambientale.

Abstract: lo sfruttamento delle risorse naturali e l’inquinamento della natura stessa galoppano senza sosta verso scenari danteschi. Le guerre permanenti per le risorse energetiche, le conseguenze dell’attuale guerra in Ucraina, la logica sempre più avvitata su sé stessa di un capitalismo oramai fuori controllo, generano incessantemente guasti e, con lo scorrere del tempo, risulta più difficile porvi rimedio.

Di che parliamo

Di che parliamo

Mentre molti esperti si affannano – chissà, forse per il caldo sempre più intenso! – a preoccuparsi dei cambiamenti climatici, nel mondo proseguono imperterrite: guerre in territori pieni di centrali nucleari, estrazioni di petrolio utilizzando ogni tipo di tecnica invasiva, iperproduzioni di plastica, immissione di scarti chimici in falde, fiumi e mari, cementificazioni, estrazioni di metalli da tutti i luoghi possibili, utilizzo di carbone a dosi sempre più massicce, ecc. Insomma, il Capitale viaggia e non si ferma certo per qualche grado in più nell’atmosfera.

Se ci riferiamo all’attuale guerra in Ucraina, il rischio nucleare è più che concreto e lo si evince direttamente dagli eventi bellici in atto oramai da più di tre anni. In Ucraina si stanno avendo, oltre alle morti tra la popolazione civile o la sua emigrazione, dei danni irreversibili al patrimonio boschivo e naturale in generale. Il Donbass è la parte dell’Ucraina più ricca di industrie, ma anche di giacimenti dei preziosi metalli per sistemi elettronici d’avanguardia, in particolare del Litio. La fascia di terra che va dalla Bielorussia a nord, fino al mare d’Azov a sud, è ricca di questo minerale, il cui sfruttamento prevede, come ovunque nel mondo, un grosso impatto sull’ambiente. Molti problemi, del resto, si stanno evincendo dall’improvviso abbandono di miniere di carbone, o di stoccaggio di rifiuti tossici prodotti dalle industrie chimiche del paese¹. Senza contare poi il numero sproporzionato di bombe o missili lanciati sul territorio e rimasti inesplosi, oppure le vaste aree disseminate di mine antiuomo o anticarro. Occorreranno anni e chissà a quale costo umano sminare e riportare il tutto a una parvenza accettabile.

Un bel regalo la guerra! E quella ucraina e solo l’ultimo capitolo della guerra imperialista permanente², dove i disastri sono pagati dal proletariato mentre i meccanismi che la generano sono tutti da ricercare all’interno del processo (contraddittorio) di accumulazione capitalistica.

La guerra in Ucraina inasprisce in maniera drammatica gli effetti del cambiamento climatico nelle regioni più povere dell’Africa, dipendenti quasi totalmente dal grano ucraino, tanto che molte zone del continente vivono oramai una emergenza alimentare fuori controllo. Spinti dalla fame e da suoli non più produttivi, molti abitanti dell’Africa orientale sono in movimento verso zone meno dannate. I flussi migratori sono in costate aumento anche verso paesi occidentali. Eritrea e Somalia dipendono per il 90% del fabbisogno dal grano ucraino. L’Egitto dipende all’80%. In generale, sono 50 i paesi che dipendono dai cereali russo-ucraini dal 30% al 50% del fabbisogno. Lo spostamento delle aree monsoniche, e quindi della penuria di piogge, ha generato nei decenni processi di desertificazione considerati irreversibili.

Il fabbisogno crescente di carne, soprattutto dei paesi occidentali e Italia in primis, spinse il presidente del Brasile Bolsonaro a derubricare ampie fette di foresta amazzonica a zone di allevamento intensivo. Gli incendi che sono seguiti sono stati la riprova di un trend, per la verità più che decennale, di una aggressione continua all’ultimo polmone planetario. Il 9 marzo 2022, il parlamento brasiliano ha discusso una legge per assecondare ulteriori mire minerarie e idroelettriche attraverso lo sfruttamento di 1,17 milioni di km² di territori indigeni, riconosciuti e delimitati precedentemente dallo Stato. La motivazione balenata da Bolsonaro fu la penuria di fertilizzanti e soprattutto di potassio dovuto alla guerra in Ucraina. Chiaramente una giustificazione d’ufficio, perché la pressione del capitale per accaparrarsi i fertili terreni e le importanti e ulteriori risorse amazzoniche la fa da padrone incontrastato, vista pure l’ovvia domanda crescente di energia e materie prime.

Da questi pochissimi esempi, scelti anche a macchia di leopardo ma con evidenti risvolti climatici, potremmo mettere in evidenza il filo comune ascrivibile alla guerra in Ucraina. Ma la guerra, come abbiamo già accennato, non è altro che un aspetto figlio di quello più diretto e nefasto per il genere umano, che risiede nella insopprimibile fame del Capitale oramai perennemente in crisi, e alla ricerca di valorizzazione attraverso ogni granello di sabbia del Sahara, o di una preziosa goccia d’acqua dell’Amazzonia. Un lascito pesante, uno dei più tangibili è la modifica dell’ambiente, dell’ecosistema che ci contiene tutti. Ci proponiamo in questa sede, spinti pure dall’enorme e giusto dibattito esistente sull’argomento Ambiente, di affrontare la questione o le questioni con un piglio che, per noi dell’Istituto Onorato Damen, risulta essere un faro metodologico-dialettico, ossia quello del Materialismo Storico, e a tal ragione richiameremo alcuni elementi marxiani di trattazione. Il cambiamento climatico è ascrivibile per larga parte a pratiche che hanno avuto, sostanzialmente dalla prima Rivoluzione Industriale in poi, un sempre maggiore impatto sull’ecosistema. Non ci soffermeremo sui negazionisti³ del cambiamento del clima, un esercito ben foraggiato, a giudicare dagli sponsor delle loro ricerche... In generale, lo scopo non sarà di confutare nessuna teoria o ipotesi per noi non pregnante o caratterizzante, in effetti ci sono affermati e onesti scienziati ecologisti che studiano nei dettagli tutti gli scenari del cambiamento climatico, ma che poi non riportano, se non raramente, nella sede giusta la problematica, facendone spesso una questione di mere scelte economiche, o di politiche industriali e di tecnologia. Riprendendo alcuni principi marxiani legati alla forma merce, e più in generale al processo di accumulazione, schematizzato in D-m-D’ da Marx, ossia capitale iniziale D - forma merce - capitale finale accresciuto D’, insomma il classico ciclo capitalistico; sposteremo il focus del problema climatico come un problema connesso indissolubilmente a questo ciclo. E come poi, il carico da novanta del mondo della speculazione finanziaria abbia esponenzialmente acuito il disastro. E nonostante l’impiego di tecnologia sempre più sofisticata, la tendenza è stata scalfita come lo sarebbe la pelle di un rinoceronte dal passaggio di una piuma.

L’importanza della merce nel processo di accumulazione capitalistica

La merce è un oggetto che mediante le sue qualità soddisfa i bisogni umani. Nelle organizzazioni umane di sussistenza, vedi ad esempio civiltà Andine, Pellerossa, tribù africane, ecc. la merce prodotta ha una funzione di scambio per ottenere altra merce. Il valore di questa merce si realizza quando viene usata. Una tribù africana ha dieci pelli di leopardo, li scambia con un’altra tribù per cinque sacchi di frumento, nel momento in cui le due tribù usano sia il frumento che le pelli per i propri bisogni, realizzano il valore d’uso di essi.

L’utilità di una cosa ne determina il valore d’uso. Ma questa utilità non aleggia nell’aria. È un portato delle qualità di un corpo della merce e non esiste senza di esso. Il corpo della merce stesso, come il ferro, il grano, il diamante, ecc., è quindi un valore d’uso, ossia un bene⁴.

La produzione capitalistica è produzione di merce e se ci addentriamo in questo mondo, la visione del tutto cambia. L’uomo diventa esso stesso una merce: merce/forza lavoro, ed ha un valore non per forza determinato dalle sue capacità di saper fare. Ma ancora di più, nel mondo capitalista ogni elemento naturale è merce, e le attività umane utili al ricambio organico⁵ fra uomo e natura diventano esse stesse merce. A esempio, indipendentemente dal fatto che un agricoltore medioevale usasse aratro o zappa, con la sua attività produceva cibo per sé e la sua comunità soddisfacendone i bisogni, in questo modo rinnovava anche la fertilità del suolo, semmai con pratiche razionali di semine a rotazione. Ora, col modello capitalista questi paradigmi sono completamente saltati: la produzione agricola stessa è una merce che produce merci che deve portare al profitto. La fertilità del suolo abbisogna di sempre più dosi di prodotti chimici, e il concetto di fertilità è associato a un insieme di pratiche che conducono al consumo stesso di prodotti chimici e quindi a profitti per le multinazionali del settore. Il cambio di paradigma è evidente.

Addentriamoci ancora di più.

Una merce A risulta essere equivalente a una merce B se il valore di scambio di A è equivalente a quello di B. Il valore di scambio è la quantità di lavoro umano (generico e organizzato) necessario per produrre quella merce. Quindi, se un chilogrammo di caffè dico che è equivalente a cento grammi di tè vuol dire che hanno la stessa quantità di lavoro necessario a produrli. Ma nel mondo capitalista l’equivalenza fra due merci non ha propriamente senso; infatti, più concretamente ha più senso che un insieme più o meno infinito di oggetti-merce si rapporti a una merce ritenuta di riferimento universale e il cui valore di scambio sia naturalmente riconosciuto, questa merce di riferimento potrebbe essere l’argento oppure l’oro. Ma la forma finale di riferimento per lo scambio diventa la forma denaro proprio come astrazione dell’oro. Ad esempio: un chilo di caffè, due chili di pane, due chilogrammi di zucchero, ecc. è uguale (in valore di scambio) a cinque grammi d’argento, ossia a mezzo grammo d’oro, ossia a cinque euro. Quindi noi possiamo rapportare qualsiasi merce al suo valore di scambio in dollari, in euro, in rubli ecc. Proprio attraverso lo studio della forma merce, Marx estrapolò tutti i significati anche nascosti della stessa, parlando de Il carattere di feticcio della merce e il suo arcano⁶.

Così dicendo non abbiamo ancora spiegato nulla se non che il mondo è un pazzesco accumulo di merce⁷. Ma la merce per essere scambiata e per incontrare il suo equivalente in denaro deve prima essere prodotta da materie prime estratte dalla natura (merce a sua volta) e poi circolare, ossia arrivare a destinazione, e infine realizzare la conversione. Marx individua schematicamente questo processo attraverso la metamorfosi stessa della merce:

M-D passaggio da merce a denaro, ossia vendita.

D-M passaggio da denaro a merce, ossia produzione.

L’unione produce quello che è per Marx il tratto distintivo della produzione capitalistica. Ma ancora di più il tratto caratterizzante della società borghese è lo sfruttamento della forza lavoro (lavoratori salariati) ai fini dell’accrescimento del profitto, in termini di formula: D – m – D’, dove D’ maggiore uguale D. Il possessore di capitale iniziale D, attraverso fabbriche e lavoratori salariati, produce la merce m. Poi la merce circola e incontra i suoi compratori scambiata con denaro D’. A quel punto se da D’ sottraiamo il capitale iniziale investito, rimane una fetta di denaro che viene indicata come plusvalue, plusvalore. È chiaro che a questo punto il capitalista avendo riottenuto il proprio capitale investito e del plusvalore aggiuntivo potrebbe godersi questo successo dedicandosi alla compera di beni di lusso o quant’altro, ma in realtà il processo appena descritto è retroattivo: come uno scommettitore al tavolo di gioco infumato della vincita, rilancia tutto sulla prossima produzione accrescendo e accumulando di volta in volta quote di plusvalore. La concorrenza tra capitalisti fa sì che questo processo diventi continuo. Il bisogno di remunerare capitali sempre più grandi fa intensificare lo sfruttamento sia delle risorse della natura, ma soprattutto si incrementa lo sfruttamento della forza lavoro. Al capitalista interessa poco o niente se il tronco che deve trasformare in mobile arrivi dal Canada o dal Brasile, che sia frutto di disboscamento selvaggio o taglio selettivo naturale. Al capitalista interessa realizzare il mobile al minor costo possibile, scambiarlo e realizzare alla fine del ciclo il suo agognato profitto.

Nella società capitalista una merce quanto prima si deteriora nell’uso meglio è per il capitalista stesso. E ancora, quanto più circola in mercati diversi e nuovi tanto prima ritorna indietro il capitale investito e accresciuto. Allora una merce stessa non è pensata per durare, ma per essere alienata il prima possibile. Il capitalista chinato esclusivamente sul suo profitto, vede le risorse alberi come se fossero infinite e in attesa di essere alienate a proprio vantaggio sotto forma di mobili, per cui l’organizzazione finale della produzione capitalista è fondata non sulla soddisfazione dei bisogni umani, ma sull’allargamento massimo della produzione per il profitto. L’albero, l’acqua, il fiume in un contesto del genere sono solo ed esclusivamente merce di scambio.

Agli inizi degli anni ’70, il flusso generale di accumulazione capitalista, nel processo storico così come descritto sopra D – m – D’ è in una fase di stagnazione in termini di profitto, inoltre le lotte operaie hanno portato un aumento di costo della merce “forza lavoro”. Allora per ovviare alla caduta del profitto, i capitalisti, forti pure delle scelte di governi come quello Reagan o Thatcher per deregolamentare ampi settori dell’economia, iniziano a spostare sempre più capitali dall’economia reale (produzione di merci) a investimenti finanziari. Questo processo noto come finanziarizzazione dell’economia non è altro che la produzione di denaro attraverso denaro, la produzione di merce invece viene delocalizzata in paesi emergenti e comunque ridotta notevolmente in quelli avanzati. Utilizzando la formula marxiana, alla classica D – m – D’ si affianca D – D’ appunto la produzione di denaro attraverso altro denaro.

Il capitalismo finanziario vende una merce particolare: il futuro. La vendita del futuro indica che i settori finanziari sempre più larghi e avidi di profitto fanno previsioni d’investimento e su quelle previsioni realizzano introiti. Le previsioni sono fatte su tutti i settori umani, tra cui la società e soprattutto l’ambiente. Basti pensare agli aumenti degli indici borsistici di una multinazionale quando annuncia tagli massicci di personale creando nuovi disoccupati. I futures sono un altro esempio classico di prodotto finanziario. Quando gli operatori emettono questi titoli, gli acquirenti si impegnano alla scadenza, a comprare il prodotto indicato dal titolo. Ad esempio, i futures sul grano sono degli investimenti su un prefissato prezzo del grano, contratto di pagamento e consegna in largo anticipo rispetto al raccolto. La pressione che questi prodotti finanziari hanno sul mondo reale e sulla produzione è esponenziale. Si può immaginare come in questa fase di guerra in Ucraina, i futures sul grano, e di conseguenza su tutti i cereali, siano schizzati alle stelle. La speculazione anteguerra aveva già gonfiato i prezzi dei concimi e di tutti i prodotti necessari per avviare una produzione agricola, alterando pesantemente la produzione mondiale di derrate alimentari. L’impennata dei costi di produzione impone ai grandi produttori agricoli, per non perdere quote di profitto, di intensificare lo sfruttamento del suolo e fare più (ab)uso ancora di pesticidi e concimi chimici, semmai comprando quelli rimasti a buon mercato perché più inquinanti, compromettendo di conseguenza ancora di più la qualità del terreno. Mentre per i piccoli produttori non c’è storia. Altro che ricambio organico!

Siamo in presenza quindi di una nuova faccia del capitalismo, quella finanziaria, in grado di incidere prepotentemente sul degrado delle risorse naturali con dei semplici tap su uno smartphone, semmai dal lato opposto del pianeta.

Negazionismo, Olocene, Antropocene, Capitalocene…

L'uomo esiste da 32000 anni. … Se la torre Eiffel rappresentasse l'attuale età del mondo,

lo strato di vernice sulla punta del suo pinnacolo rappresenterebbe la durata dell'uomo,

e tutti percepirebbero che quel sottile strato fu ciò per cui fu costruita la torre.

Io credo che lo percepirebbero, ma non lo so di sicuro.

Mark Twain

Dopo aver richiamato alcuni capisaldi dell’analisi marxiana che utilizzeremo per avvalorare le nostre tesi, procediamo nella nostra argomentazione sui cambiamenti climatici osservando ciò che varie scuole di pensiero hanno teorizzato e soprattutto ipotizziamo come cercare di alleviare questa tendenza oramai drammatica per l’ecosistema terrestre.

Un composito gruppo di negazionisti climatici, conosciuto con il nome di Clintel, comprende personaggi come Hugh Morgan (ex presidente del Business Council of Australia), Ian Plimer (direttore del progetto minerario Roy Hill Holdings di Gina Rinehart) e Peter Ridd (ex scienziato della James Cook University), secondo cui i devastanti eventi di sbiancamento sulla Grande barriera corallina non sono guidati dai cambiamenti climatici. Hanno spedito una lettera al Segretario ONU, in cui sostengono che non esista alcuna crisi climatica: “Gli scienziati dovrebbero affrontare apertamente le incertezze e le esagerazioni nelle loro previsioni sul riscaldamento globale – si legge nel documento – mentre i politici dovrebbero spassionatamente contare i benefici reali così come i costi immaginati dell’adattamento al riscaldamento globale e i costi reali così come i benefici immaginati della mitigazione”⁸. La lettera prosegue nel suo delirio affermando che il cambiamento climatico non è altro che un alternarsi di cicli più caldi a cicli più freddi, e che il ciclo caldo sta procedendo comunque a un ritmo più che lento rispetto a quello che affermano i creduloni del cambiamento. Smentiscono categoricamente la compromissione delle attività umane, soprattutto se attività minerarie (guarda un po’!) e che il livello di CO2 oggi presente nell’atmosfera è un bene soprattutto per le piante, in quanto è usato nella fotosintesi.

Lasciamo questi signori alle loro follie e proseguiamo ora su un dibattito che si sta sviluppando proprio in questo periodo, e che mostra spunti molto più interessanti di riflessione.

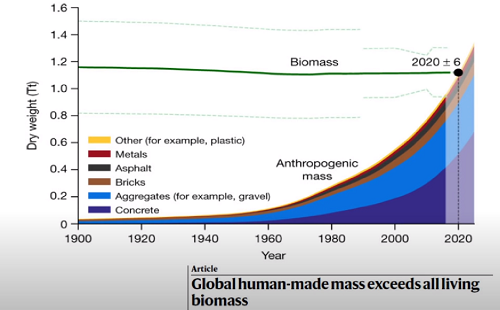

Mark Twain, il famoso scrittore di letteratura americana per ragazzi nel 1903 pubblica un piccolo saggio sull’evoluzione umana, e asserisce a un certo punto: grazie a Darwin e alle sue scoperte, sappiamo che la presenza umana sulla terra risale a 32mila anni fa. Se ora immaginiamo la Torre Eiffel come tutta la storia della Terra, la comparsa dell’uomo sulla terra fino ad oggi corrisponde all’ultimo strato di vernice sulla punta. Il modello di Twain per rappresentare l’uomo rispetto alla storia della Terra, iniziata 3,7 miliardi di anni fa, è risultato alle verifiche successive sorprendentemente preciso e calzante. Se ora analizziamo l’ultimo secolo della vita dell’uomo sulla terra, attraverso uno studio abbastanza complesso e lungo di un gruppo di scienziati ricercatori capeggiati da Ron Milo⁹ che hanno letteralmente pesato tutte le cose umane sulla terra, otteniamo un grafico¹⁰ eloquente ed esplicativo:

Senza inserire i rifiuti (che meritano discorso a parte), Ron Milo e il suo team hanno pesato dighe, edifici, strade, teatri, ponti, mezzi di trasporto, computer, vetro, suppellettili, ecc., cioè tutti quelli che sono oggetti d’uso attuali e frutto della produzione umana. Il grafico a strati illustra pure la composizione dei singoli elementi. Impressionante è come il cemento e suoi surrogati la faccia da padrone con incrementi esponenziali dopo il 1960, incremento identico per tutti gli altri elementi considerati. Nel 2020, la massa antropogenica ha eguagliato la biomassa, ossia il peso di tutti gli altri esseri viventi sul pianeta (piante, animali, virus, pesci, ecc. escluso l’uomo). Questo studio ci illustra benissimo cosa si intende per Antropocene¹¹, ossia che l’Homo Sapiens soprattutto nel secondo dopoguerra è diventato una forza geologica, in grado quindi di lasciare con le sue attività e azioni una traccia indelebile nella storia (geologica) della Terra. Se osserviamo la Biomassa nel grafico, ossia il peso di tutti gli esseri viventi sulla terra, si scopre che si è mantenuta più o meno costante nel tempo, ma in realtà essa è diminuita del 30%, ossia gli esseri viventi che si sono estinti. La massa è rimasta costante perché le altre specie invasive hanno occupato le nicchie ecologiche rimaste vacanti. In pratica: è una Biomassa rimasta in peso costante ma si è impoverita di biodiversità drammaticamente. I biologi paragonano questo 30% mancante all’appello come l’equivalente della scomparsa dei dinosauri sulla Terra. Dati ancora più indicativi, non dal grafico questa volta, indicano che dal 1970 ad oggi, in tutta l’acqua dolce della Terra, la biodiversità è diminuita dell’83%, ma la massa si è mantenuta costante, questo significa che il rimanente 17% delle specie invasive ha occupato lo spazio libero. Ad esempio, il pesce Siluro del fiume Po’, specie aliena fino a poco tempo fa, ha divorato molti pesci autoctoni del fiume. La diminuzione della biodiversità comporta drammaticamente l’aumento della vulnerabilità ai cambiamenti soprattutto climatici.

È proprio il caso di dire: lo strato di vernice sulla punta della Torre Eiffel pesa più della torre stessa!

Comunque, a parte tutti questi impressionanti studi sulla condizione attuale della Terra, la comunità scientifica internazionale sta discutendo su quando far partire l’era geologica Antropocene e quindi far finire l’attuale e ancora ufficiale Olocene. Il fondatore del termine, il Nobel Paul Crutzen, propose come data d’inizio dell’Antropocene il 1800, ossia l’inizio dell’era industriale. Ma altri gruppi di studio propongono la data d’inizio con l’introduzione dell’agricoltura come pratica umana. Infine, altri studiosi propongono la data del 1945, poiché è da quella data in avanti che l’impronta umana (la golden spike) è diventata predominante per la storia della Terra, soprattutto per la prima bomba atomica americana sganciata sul Giappone. Secondo la visione di Crutzen, la natura è un malato e l’uomo il medico. Somministrando medicinali, come ad esempio riducendo la CO2, o gestendo le discariche dei rifiuti con cicli più o meno virtuosi, i malanni del pianeta Terra potrebbero guarire. Una visione, in definitiva, basata sulla capacità della Scienza di risolvere i problemi che l’uomo stesso crea.

In un recente libro di Jason W. Moore, Antropocene o Capitalocene?, con sottotitolo: scenari di ecologia-mondo nell’era della crisi planetaria¹² i paradigmi portanti della visione antropocenica vengono smontati pezzo per pezzo. Lungi dal non confermare l’immane catastrofe ambientale in atto, con livelli esorbitanti di CO2 nell’atmosfera o di idrocarburi (CH4), Moore muove la critica al concetto per cui l’uomo generico (da cui poi antropocene) è visto come responsabile del cambiamento climatico. Questo indicare l’umanità intera come responsabile è fuorviante e non mette in luce il punto cruciale della questione, ossia: non il generico essere umano, bensì chi all’interno del capitalismo (sistema) muove le fila e decide i destini del mondo attraverso la legge del profitto. Quindi, per Moore ha senso parlare di Capitalocene, non più un generico antropos, ma bensì il sistema di organizzazione produttivo sociale che in due secoli è riuscito a minare la sopravvivenza della vita sulla Terra. Moore sceglie di segnare l’inizio di questa era geologica verso la fine del 1500, cioè quando si realizzano le basi socioeconomiche su cui si ergerà il capitalismo. Per l’autore con l’arrivo di Colombo nel nuovo continente si dà inizio dell’accumulazione originaria globale, lo spostamento di masse di schiavi verso l’America e quindi l’avvio di produzioni di canna da zucchero e la contemporanea scomparsa degli indigeni autoctoni, evento centrale per Moore in quanto, a causa della fine degli incendi appiccati precedentemente dai popoli precolombiani per ottenere nuovi terreni da coltivare a inizio 1600 il livello di CO2 nell’atmosfera è il più basso di sempre. La crisi ambientale ha radici socio-ecologiche e l’inquadramento del processo storico che porta a questo è di capitale importanza.

Per Moore il capitalismo crea le condizioni ambientali per il suo habitat. Infatti, la natura in quanto utilizzabile e soprattutto lottizzabile, un po’ come avviene per il lavoro salariato in Marx, risulta essere natura sociale astratta, e la legge del valore diventa un separatore tra ciò che va pagato e ciò che va sfruttato senza essere pagato, in pratica se si pensa a un fiume che scorre siamo difronte a un potenziale lavoro extra-umano non retribuito; ancora: la casalinga che stira e lava piatti compie lavoro umano non retribuito. Quindi la legge del valore definisce il lavoro sociale astratto (ora umano e/o extra-umano) retribuito o non retribuito di cui il capitalismo si appropria indifferentemente in base ai suoi bisogni di produzione di merce. Natura e società non sono due identità estranee ed esterne l’una dall’altra, ma parte di un processo socio-ecologico dove, all’interno della natura, si realizza la vita spirituale e fisica dell’uomo. Per cui, anche in Moore, non esiste una natura statica data per sempre, ma una natura storica, che cambia in combinazione con i mutamenti socioeconomici, politici e simbolici in quanto co-prodotta dagli umani e dal resto della natura extra umana. Per cui il mondo in cui viviamo richiede di non separare la società umana e la natura extra-umana, ma di osservarle dialetticamente, facendo la spola tra questi due momenti diversi ma uniti in un unico ambiente (l’oikeios), in modo da individuare le connessioni interne. In definitiva, il capitalismo produce la natura in quanto la contiene e la trasforma secondo le sue esigenze, essa non è a sé stante ma si trasforma secondo i bisogni del Capitale, l’insieme del processo capitalista unito alla natura umana ed extra umana viene inquadrato in quello che Moore chiama ecologia-mondo.

Che farne del Capitalismo?

Il livello di CO2 nell’atmosfera è il più alto mai registrato da 66mila anni. La crescita degli ultimi venti anni, nell’era delle conferenze internazionali per l’ambiente, è stata esponenziale arrivando a 420 partipermilione (ppm) nel giugno del 2022¹³. All’interno della comunità scientifica la concentrazione di 400 ppm è convenzionalmente riconosciuta come la soglia oltre cui si va verso pericolosi e irreversibili effetti dei cambiamenti climatici. Se prendiamo in considerazione il metano CH4, l’ossido diazoto N2O, o il sinistro esafluoruro di zolfo SF6 - tutti valori che vengono normalmente studiati per determinare il peggioramento dell’atmosfera- orbene, la tendenza è per tutti di crescita esponenziale.

Nel 1997 venne creato il Protocollo di Kyoto, un accordo globale per gettare le basi al controllo delle emissioni inquinanti, secondo cui i maggiori produttori di CO2 erano tenuti a adottare politiche di contenimento delle emissioni entro certi parametri. Quasi parallelamente, nel mondo della finanza nacque l’idea di fare un commercio delle quote di CO2 assegnate per protocollo, una compra vendita. Chiaramente i paesi più inquinanti (tipo Stati Uniti, Cina, Europa) acquistavano quote di emissione da poter immettere nell’aria da paesi meno industrializzati, si creò insomma una reale asta di questo bene, “è stato - scriveva Luciano Gallino nel suo ultimo libro Finanzcapitalismo – come la vendita delle indulgenze nel Medioevo”. E abbiamo assistito all’assurdo di aziende costruttrici di Suv o compagnie aeree pubblicizzare la loro pelosa aderenza alla lotta ai cambiamenti climatici mentre acquistavano quote di emissioni dall’Etiopia o dal Ciad. Un bel regalo, ad esempio, ai bistrattati popoli del Sahel o della Somalia già piagati da carestie che non hanno prodotto loro, ora anche “l’acquisto del perdono” e della possibilità per gli speculatori finanziari di continuare a spingerli sempre più in condizioni climatiche insostenibili.

Se riprendiamo un attimo il grafico riportato nelle pagine precedenti, notiamo come l’esplosione della massa antropogenica coincide col passaggio dal capitalismo classico mediato dalla merce (D – m – D’) a quello parassitario-finanziario (D – D’). Nel mondo della finanza costituisce un enorme incentivo-business far muovere grosse masse di denaro creando ossessivamente nuovi manufatti di cemento a getti continui ininterrotti. Costruire uno scheletro di palazzo, o magari ultimarlo addirittura, senza che ci sia il reale bisogno di case è un ottimo sistema - oggi abusato - per creare PIL (Prodotto Interno Lordo) e riportarlo in bilancio; questo spinge i grandi investimenti e speculazioni sulla casa, creando di fatto un circuito finanziario onnivoro di capitali in attesa di remunerazione; dopotutto i Subprime presero forma proprio dal mondo del mattone! L’Europa, mentre respinge profughi alla frontiera, non riesce a trovare spazi adeguati ai richiedenti asilo ammassandoli in strutture disumane, ma le sue coste sono, ad esempio, disseminate di costruzioni, quasi sempre semivuote o comunque molto parzialmente occupate¹⁴. Tutto questo cemento, inutile per i bisogni umani (nessun valore d’uso) è oro colato per la finanza. Questo processo lo troviamo tutto rappresentato in quel grafico di sopra. Non ci deve sorprendere poi se la biomassa di tutti i pesci superstiti sulla terra equivale alla massa antropogenica della sola città di New York¹⁵!

Appunto le città.

Sempre più agglomerati urbani, periferie, ampi quartieri stanno cambiando forma, e purtroppo in peggio. Le condizioni di vita per milioni di abitanti si stanno facendo drammatiche, soprattutto per le fasce più povere, e per quegli strati proletari che vivono comunque ai margini dei lussuosi e puliti centri. Le città dell’America Latina, come quelle africane, ecc. sono enormi slums. Baraccopoli circondate da immondizia, montagne di spazzatura, di cui molta scaricata da aziende europee, dove gente disperata raccoglie e cerca di riciclare rivendendo tutto il materiale possibile. A Lima, la capitale del Perù, ad esempio, nel tempo è stato costruito un muro di 10 km (meglio dire grande muraglia) dove gli appartenenti alla classe povera sono separati fisicamente da quelli della classe benestante. Tutte le risorse sono concentrate nella parte ricca: acqua, servizi, energia, ecc. Discariche, fogne scoperte, baracche sono, invece, lasciate a questi disgraziati che tra le altre cose pagano a maggior prezzo il peso dei cambiamenti climatici, come la penuria d’acqua, o il clima torrido e secco sempre più opprimente.

Le guerre sono sempre esistite in qualsiasi epoca umana. Col Capitalismo maturo le guerre diventano imperialiste, ossia, sostanzialmente, quando il Capitale entra in crisi, non riuscendo a realizzare i suoi scopi di profitto, utilizza l’arma della guerra, o comunque un’aggressione verso altre nazioni o continenti. Nazioni contro nazioni, continenti che fanno la guerra contro altre nazioni ecc. Ma le guerre imperialiste si caratterizzano sempre più per il controllo di risorse energetiche, per l’appropriazione di terre fertili, di fonti preziose d’acqua dolce, di risorse minerarie. Ad esempio, il controllo delle fonti e della produzione del greggio è di fondamentale importanza soprattutto per la regina delle potenze imperiali: gli Stati Uniti. La guerra in Ucraina è solo l’ultima di una lunga serie di guerre imperialiste; noi dell’Istituto Onorato Damen aggiungiamo l’aggettivo permanente in quanto, la guerra è diventata un tratto continuo e distintivo del capitalocene. La guerra ha il pregio di far schizzare in alto il prezzo di alcuni beni di consumo primari, vedi, ad esempio, cosa sta accadendo a causa del conflitto ucraino al prezzo del grano e dell’energia. La risposta dei governi occidentali soprattutto europei, come la Germania e Italia in prima fila, è intensificare l’utilizzo del carbone come fonte alternativa al gas e al petrolio russo, moltiplicando in questo modo le dannose emissioni nell’atmosfera. Le energie alternative, tipo le rinnovabili, coprono il 7% del fabbisogno totale, ma attenzione: così come è organizzata (capitalisticamente) la produzione di sistemi green occorre il carbone; per cui incrementando la produzione di pannelli, non si fa altro che aumentare le emissioni di CO2. A tal riguardo l’Agenzia Internazionale dell’Energia è chiarissima: "Oggi, la produzione solare fotovoltaica ad alta intensità di elettricità è per lo più alimentata da combustibili fossili”. Il 60% di tale produzione è garantita dal più inquinante dei fossili, il carbone: "Le emissioni assolute di anidride carbonica (CO2) dovute alla produzione del solare fotovoltaico sono quasi quadruplicate in tutto il mondo dal 2011 con l'espansione della produzione in Cina. È vero che un pannello solare riesce a compensare il proprio impatto ambientale (ossia l'inquinamento causato per produrlo) in 4-8 mesi di attività e di generazione di energia pulita. Ma questo non vuol dire che sia sostenibile continuare ad affidarsi a carbone e simili se poi l'obiettivo è decarbonizzare l'energia”¹⁶. Il pannello solare, la pala eolica, ecc. sono merce. Come merce possiedono un valore di scambio. Ridurre il costo di produzione per massimizzare il profitto è il faro unico che seguono i capitalisti cinesi, americani, europei, tutti. Il fine del capitalismo è accrescere il capitale investito: non c’è nessun obiettivo alternativo o green. In Cina, dove si producono i pannelli solari per tutto il mondo, il carbone a buon prezzo è una fonte primaria di energia. La Cina è la fabbrica del mondo e risulta essere la più grande produttrice di CO2 e di altre tossiche emissioni. È il capitalismo.

Le reti telematiche globali composte da sistemi di ricetrasmissione, di cavi distesi ovunque, da oceano a oceano, dal Polo Nord Al Polo Sud, da enormi centrali elaborative, vanno alimentate con energia elettrica, energia al momento ottenuta da fonti inquinanti. Quanto più si complica la tecnologia, per esempio l’alimentazione dei sistemi a Intelligenza Artificiale, più i costi energetici in termini di CO2 aumentano in maniera esponenziale. Il legame è diretto tra capacità di calcolo e bisogno d’energia. Il modello tecnologico attuale, diciamo comprendente tutte le tecnologie connesse, è stato definito come la quarta nazione più inquinante al mondo¹⁷. Questo sviluppo tecnologico ha seguito delle direttive ben precise, e sono direttive produttiviste¹⁸ e non certo di generale benessere umano: per quest’ultimo, chissà se forse, in fondo in fondo rimane qualche risorsa!

Molti scienziati che si rifanno alla visione antropocenica invocano il mantra della tecnica come salvifico per il pianeta. La stessa tecnica che segue imperterrita lo sviluppo, l’unico, impresso dalle esigenze di produzione e di riproduzione del capitale. Ingenui, o in cattiva fede che siano, le loro proposte per cercare di invertire la tendenza sembrano davvero mirabolanti, ma sono soluzioni solo palliative, che tendono a mitigare, attutire, adattarsi agli effetti del capitalismo sull’ambiente. Ad esempio, un modello implementato alla Labs Harvard University da un team di biologi, matematici, ha provato a simulare cosa succederebbe alla biodiversità se si proteggesse (da qualsiasi attività umana lucrativa) una metà della superfice terrestre, fino al 2050. Orbene, il risultato della simulazione è che la curva d’estinzione della biodiversità si rallenterebbe fino ad appiattirsi. Grande! Dobbiamo farlo! Ma prima fateci capire come rendere mezzo pianeta protetto dallo sfruttamento umano e da tutte le sue attività, mantenendolo abitato: un vero rompicapo per noi mortali!

Più correttamente il Capitolacene cerca di porre la questione ambientale legata al modo di produzione capitalistico. Per Jason Moore la natura viene prodotta dal capitalismo, una natura storica che si realizza in quanto tale nel processo che la contiene, il lavoro sociale astratto (come in Marx) e il lavoro extra-umano, come lo scavo di un lombrico nella terra se ne appropria il capitalismo sotto forma di fertilità del suolo. Ma (per noi) lo scorrere di un fiume, lo scavo di un lombrico, la diga fatta da un castoro hanno il loro fluire costante nei secoli. Il fiume scorre e basta, semmai l’uomo lo utilizza come forza motrice, come fonte d’irrigazione per i campi. Nel capitalismo il nucleo centrale del lavoro umano è quando esso risulta essere lavoro vivo, ossia lavoro produttivo da cui deriva plusvalore, ossia durante la giornata lavorativa in cui si produce la merce m. Non dimentichiamolo: lo scopo finale del capitalista (D – m – D’) è di avere un capitale finale più grande di quello investito. J Moore parla di lavoro umano non retribuito di cui si impossessa il capitalismo, come per il fiume, portando ad esempio tra i tanti, la casalinga, che stira, lava piatti, prepara da mangiare. La casalinga offre un lavoro, un servizio che non è direttamente lavoro vivo (impegnato in produzione di merce) ma che è importante affinché il proprio compagno, o chi per esso, si offra come salariato e quindi merce forza lavoro. Ma il punto caratterizzante per noi è che la casalinga è in grado di sviluppare una coscienza di sé e per sé¹⁹, quindi di giungere alla rivoluzione rispetto a un lombrico che continua a strisciare quasi immutabile nei secoli. Con tutta la buona volontà verso Moore e la sua interpretazione, il tentativo di mettere insieme, lavoro umano astratto e attività extra-umane (lombrichi, ecc..) è abbastanza ardito. Ma questo non ci sorprende, perché nel libro di Moore non si parla minimamente di rivoluzione o di abbattimento del capitalismo; semmai, detto pure con parole più edulcorate, troviamo semplicemente il rifarsi ad alcune lotte per il riconoscimento dei nessi tra migrazioni e condizioni socio-ecologiche e il più ampio e generale movimentismo contro il razzismo postcoloniale, come quelli dell’Ecuador, Bolivia e affini.

La distruzione dell’ecosistema, al pari di altri aspetti del capitalismo è lotta di classe. È la lotta di ogni istante della classe dominante sul proletariato. L’importanza stringente dell’abbattimento totale di questo tipo di società basata sul profitto e sfruttamento dell’uomo sull’uomo trova sublimazione nelle profetiche parole di Toro Seduto:

Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche.

O come sentenziava sorridente il nostro Toro Seduto, il compagno Gianfranco Greco: “Nel nostro vocabolario esiste una parola che più di tutte rappresenta una speranza per il futuro; questa parola è: Comunismo”.

[1] Riferirsi all’articolo uscito sul Green European Journal https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-environmental-cost-of-the-war-in-ukraine/

[2] Lorenzo Procopio, Quella in Ucraina è solo un capitolo della guerra imperialista permanente http://www.istitutoonoratodamen.it/joomla34/index.php/quaderni/583-quella-in-ucraina-e-solo-un-capitolo-della-guerra-imperialista-permanente

[3] Molto brevemente i Negazionisti affermano che il clima si è sempre modificato nell’arco della storia della Terra, glaciazioni più o meno grandi si susseguono a periodi più secchi o periodi più umidi, e il CO2 nell’atmosfera è un bene.

[4] K. Marx, Il Capitale, Libro I, Cap. 1, EDITORI RIUNITI 1997, pag 12.

[5] “L’intera attività produttiva degli uomini – il loro ‘lavoro’ – si svolge, quali che siano i rapporti sociali, come appropriazione e trasformazione di elementi naturali con l’aiuto di mezzi e forze tratti dalla natura stessa, il cui scopo è la riproduzione della vita: «In primo luogo il lavoro è un processo che si svolge fra l’uomo e la natura, nel quale l’uomo, per mezzo della propria azione, media, regola e controlla il ricambio organico fra sé stesso e la natura: contrappone sé stesso, quale una tra le potenze della natura, alla materialità della natura. Egli mette in moto le forze naturali appartenenti alla sua corporeità, braccia e gambe, mani e testa, per appropriarsi i materiali della natura in forma usabile per la propria vita”. Op. Cit. – pag. 121

[6] Op. Cit. – pag. 41

[7] “La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una immane raccolta di merci”. Op. Cit. – pag. 11

[8] https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf

[9] https://www.nature.com/articles/s41586-020-3010-5

[10] Tratto dal sito: https://anthropomass.org/reshaping/

[11] Una definizione formale di Antropocene è questa: (Antropocene) s. m. L'epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana, con particolare riferimento all'aumento delle concentrazioni di CO2 e CH4 nell'atmosfera. Da molti anni geologi, esperti in stratigrafia, scienziati, climatologi, discutono su quale sia la data in cui l’Olocene, iniziato 11 mila anni fa, si sia concluso. Il termine Antropocene venne coniato già nel 2000 dal chimico olandese premio Nobel Paul Crutzen. Il termine è composto dal gr. ἄνϑρωπος ('uomo') con l'aggiunta del secondo elemento -cene. Termine che traduce l'ingl. Anthropocene, divulgato dal premio Nobel per la chimica atmosferica Paul J. Crutzen. Tratta da: https://www.treccani.it/vocabolario/antropocene_(Neologismi)

[12] Jason W. Moore, Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria. 4 maggio 2017. Ed. Ombre Corte / Cultura

[13] Global Monitoring Laboratory, sito: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/graph.html

[14] https://www.today.it/mondo/crisi-spagna-grattacieli-aeroporti-citta.html

[15] Info tratta sempre dal sito: https://anthropomass.org/reshaping/

[16] https://europa.today.it/ambiente/paradosso-pannelli-solari-carbone.html

[17] https://www.ilsole24ore.com/art/uno-paesi-piu-inquinanti-mondo-e-internet-ADOjXD5

[18] A tal riguardo rifarsi alla recensione dell’Istituto Onorato Damen: Il capitalismo della sorveglianza. Link: http://www.istitutoonoratodamen.it/joomla34/index.php/recensioni/565-il-capitalismo-della-sorveglianza

[19] A tal riguardo riferirsi agli articoli apparsi sulla rivista D-M-D’ dell’Istituto, a link: http://www.istitutoonoratodamen.it/joomla34/index.php/questioniteoriche/316-classepotere